最近、編集者の面々が顔見知りであったので、たまたま私にも意見が求められ、選詩集と選文集をかため読みして、一文を発表することになった。

最初に申し上げたいのは、群書から選び出した編集者の意図が明確で好感が持てたことだ。過去に出た選本の良し悪しを比較し、取捨選択、詳細な注釈を加えるなど、多くの時間が費やされており、編者のご苦労を窺い知ることができた。今回出版される選本の中に、ある書は高い水準がたもたれ欠点は皆無に近かった。これらを読むと、言い表せない嬉しさが込み上げてくる。これに反して欠点の多い選本もあったが、これは後刻相談することにして、ここでは一々とり挙げずに、普遍的な問題をお話したい。

一般論として、詩と文の間には、一つの境界があり、これは明確に区別することができる。と言っても、この境界線は越えることの出来ない鴻溝のような大溝とはいわないが、いわゆる“詩”と、いわゆる“文”の間にはどうしても区別があるべきである。それらの体裁と形式からどのように分類されるべきか。これは、実際上、古代より今日まで論争が続いておりまだきりがついていない問題である。

『書経』の『舜典』の中に、“詩言志,歌永言。”[詩は志を言い、歌は言を詠む]このように云い、これは誰もが認める最古の定義である。もし、文章も“言志”[志を言(の)べる]のではないかと、問えば、『国語』の『楚語』の中で、“文詠物以行之”[文は物を詠み以て之を行う]と述べている。これもひとつの古い定義である。詩も“文詠物以行之”[文は物を詠み以て之を行う]と言えるのではないか。

こう見てくると、詩と文の間に境界線があり、あってもそれが曖昧模糊としているのが問題である。『論語』の『学而』篇に、“行有餘力,則以學文”[行って余力あれば、則ち以て文を学べ]と述べているが、この“文”は何を指すか。単に文章を指すのであろうか。いや、漢の鄭玄の解説は、“文、道芸也。”[文は、芸を道(い)うなり]と言う。宋の朱熹の注釈は、“文謂詩書六藝之文。”[文は詩書六芸の文を謂う]という。詩、書、禮、楽等及び典章制度も全て含まれるので、これでは範囲が広すぎる嫌いがある。

古人の云う“文”とは、事実上詩歌を含むすべての文学を指し、範囲が極めて広い。広くなった原因は、古人の頭の中にある文学作品とは、文字を練りに練り、寸分の隙間もなく組み上げた珠玉のような作品を謂うので、近代のだらだらした長篇の類と比較することができない。誤解を避けるために申すと、我々の長編大作が古文に及ばないという意味ではなく、文章の体裁と形式の発展方向が、多様化した結果複雑になったということである。問題は、いかに詩・文の分類方法を確立するかということに係っている。

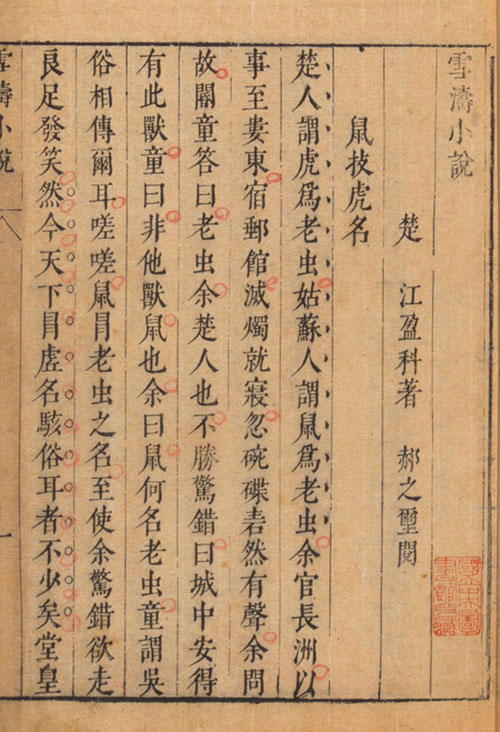

明代の万暦に江盈科という進士がいた。彼の著書に『雪濤談叢』という書があり、それに一篇の故事がある。

“吳中の張伯起、刻有(あるとき)文選の注を纂し、持して一士夫に送る。士夫其の題目を覽(み)て、乃ち曰く:既に文選と云う、何故に詩有りや?伯起曰く:這(これ)是(は)昭明太子做(つく)る的(ところ)、我が事に幹(かん)せず。士夫曰く:昭明太子は安(いずく)にか在る?伯起曰く已に死し了(たり)。士夫曰く:既に死すれば必しも他を究せず。伯起曰わく:便ち死せずといえども他を究すること難し。士夫曰く:何故?伯起答えて曰く:他は讀書する得(こと)が多い。士夫黙然たり。”[呉中の張伯起が、あるとき文選に注をつけ、それを一人の士大夫に送った。士大夫がその目次を見て、云った。‘文選と云いながら、詩があるのはどう云うことか?’伯起は云った、‘これは昭明太子が作ったもので、私の知る所ではない。’士大夫が云った、‘昭明太子はどこにいるのか?’ 伯起は云った、‘もう死んでしまった。’ 士大夫は云った‘死んだなら、追求しなくともよい。’伯起は云った、‘死んでいなくても、かれを追求することは難しい。’ 士大夫は云った。‘何故か?’伯起は云った、‘彼が読んだ書は多い。’士大夫、‘黙って返事しなかった。’]

『昭明文選』で行われている文学体裁による分類数は、全てが網羅されていて、漏れている所はない。この文選には、詩があり、賦、騒もある。賛があり、銘、頌、辞がある。史論があり、符命、碑文、対問、奏記がある。また書があり、啓、箋、序、令、表、詔等がある。『昭明文選』は詩を三十七類に分類し、その中の“詩”ひとつを更に二十二に分類している。このような分類は、科学的か非科学的か。これは真剣に考慮しなければならない問題であり、これを過去の問題として、抹殺してはならない。

我々が今行っている詩文の分類は、昔の人のそれよりずっと科学的になった。けれども、人によっては江盈科が描いた呉中の田舎先生よりも、詩と文の境界線は有る様で、無い状態である。我々は現在に至るもまだ文学的に正確な科学的分類法を見つけていない。これは遺憾の極みである。

分類科目に分類基準がなく不完全であれば、それは文学教育や創作面に影響があり、将来混乱を招くであろう。例えば、平仄や脚韻を無視した五言、七言絶句があって、これが旧体詩と認められるとか、よい散文詩であるのに、これが普通の散文と見なされる。また出来の悪い散文よりさらに落ちる出来損ないの短句が、新詩として発表されたらどうなるだろうか。このような笑い話を現実のものとさせてはならない。それで、我々は古人より更に緻密な分類法が要求されるのである。

新しい詩・文分類法は、当然ながら古来の各種分類法の基礎の上に、更にもう一歩引き上げなければならない。例えば、“詩”について考えれば、昭明太子の二十二目を理解した上にその欠点を洗い出し、取捨選択の後、我々の時代に相応しい分類項目数を決めるべきである。更に、“文”の分類で述べると、昭明太子が分類して以後、清の姚鼐が『古文辞類纂』で文章を十三種類に区分し、近代に到り、福建人の呉曾祺が『涵芬樓今古文鈔』において十三類を更に二百十三目に細分した。彼らの分類と分目の原則について、研究し、学ぶ点があれば吸収しなければならない。

文学作品は、詩、賦、詞、曲、駢文、散文、小説、戯劇などに大別された時期があった。事はそれで十分足りるのでないか、これ以上詳細な分類を求めてどうするのか、と云う人もあるだろう。すこし言い過ぎだろう。過度に繁瑣で実状に合致しない分類分目の方法には賛成できないが、実情に適した完備した新分類法の出現があっても良いのではないか。

このような分類法は、会議で議決により決める性格ものではない。また、一気に完璧なものを作ることも難しい。時間をかけて作り上げる以外に方法はない。従って、文選、詩選の編集者より分類にかんする現場の意見をどんどん提案していただき、すぐに意見はまとまらないだろうが、時間をかけても皆が認める正確な分類法が現れんことを望む。

訳・北 基行

【 掲載当時の時代考証と秘められたメッセージ 】

「選詩と選文」ひとそえ

文章も内容も生硬難解で、軽く「ひとそえ」することは難しい。

詩と文の隔たりについての解説があり、次に分類の沿革へ進んでいく中で『昭明文選』が一つの基準とされている。

『文選』は、あまたの作者やジャンルを網羅し、六世紀の編纂以来、東アジアの漢字文化圏全般に浸透、『文選』の言葉と作品をもとに各国の文学が生まれた、と銘打つ岩波文庫全六冊が2019年に完結した。

第六冊には、編者である梁・昭明太子による「文選序」や年表、詩題索引が載っている。更に「完結記念付録」として、新元号「令・和」の語を含む後漢・張衡『帰田の賦』の原文・訓読・訳文が添えられている。

『万葉集』巻五「梅花の歌三十二首」の序は『帰田賦』を踏まえているという指摘には耳を貸さず、その一節の「於是仲春令月、時和気清」から「令」と「和」を抽出し元号が造語されている。元号選定の当時は清和会全盛期であり、『万葉集』由来のみが強弁され、その源が中国にあることには蓋をされた。事ほど左様に、選詩においても、選文においても、選ぶことは難しい。元号に於いてもまた。

文・井上邦久

「选 诗 和 选 文」 原文

近来读到许多诗选和文选。编选的人有不少是平日相识的朋友,偶然征求我的意见,就不免发表了一些议论。

应该承认,这许多选本的编者用意都是好的。他们煞费苦心,研究了以前各家选本的得失,斟酌取舍,并且详加注释,确实花了很多工夫。在这许多新出版的选本中,有的水平很高,优点多而缺点几等于无。读到这种选本,心里有说不出的喜悦。但是,也有一些选本,缺点尚多,有待商榷。在这里,不可能一一论列,只想提出一个普遍的问题来谈谈。

一般地说,诗和文应该有一个界限,完全可以划分得清楚。然而,这个界限却不是断然分开不能逾越的鸿沟。所谓“诗”,所谓“文”,究竟应该如何区别?它们的体裁和形式又应该怎样分类?实际上这是自古迄今争论未决的问题。

《书经》的《舜典》中说:“诗言志,歌永言。”这似乎是大家公认的最古的定义。但是,我们要问:难道文章不是“言志”的吗?《国语》的《楚语》中说:“文咏物以行之。”这又是一个古定义。我们也要问:诗难道不也是“咏物以行之”的吗?

由此看来,诗和文的界限可以区别,又不好区别。《论语》的《学而》篇说:“行有余力,则以学文。”这个“文”字是指的什么呢?是不是光指的文章呢?显然不是。据汉代郑玄的注解说:“文,道艺也。”宋代朱熹的注解说:“文谓诗书六艺之文。”这个范围就很宽广了,差不多把诗、书、礼、乐等以及各种典章制度都包括在内了。

事实上,古人所谓“文”是泛指一切文学,包括诗歌在内,范围很大。这是有道理的。因为古人认为文学的作品必须文字非常精练,结构极为严密和紧凑,决不是我们近代人文字松散的长篇大论所可比。这并不是说,我们的长篇大论一定不如古文,这是文章的体裁和形式的发展,趋向复杂化和多样化的必然结果。问题是我们应该怎样确立一种新的关于诗文分类的方法。

明代万历年间的进士江盈科,在他所著的《雪涛谈丛》这部书中,写过一个故事:

“吴中张伯起,刻有文选纂注,持送一士夫。士夫览其题目,乃曰:既云文选,何故有诗?伯起曰:这是昭明太子做的,不干我事。士夫曰:昭明太子安在?伯起曰:已死了。士夫曰:既死不必究他。伯起曰:便不死也难究他。士夫曰:何故?伯起答曰:他读得书多。士夫默然。”

的确,《昭明文选》所包涵的各种文学体裁,十分完备。在这一部文选中,不但有诗,而且有赋,有骚,有赞,有铭,有颂,有辞;也有史论,有符命,有碑文,有对问,有奏记;还有书、启、笺、序、檄、令、表、诏等等。总计《昭明文选》分诗文为三十七类。其中,就以“诗”这一类来说,又分为二十二目。这样的分类到底是科学的呢,还是不科学的呢?我们应该认真地再加以研究,不要以为这都是老问题,而一概加以抹煞。

我们现在的诗文分类,看起来好像比古人科学化得多了。其实有的人却很象江盈科描写的那位吴中士夫,对于诗文的界限似懂又不懂。我们至今还不能提出一个关于文学的正确的科学的分类法。这是最大的遗憾。

由于分类分目不详细和不完善,势必影响到文学的教学和创作等方面,也不免会发生一些混乱。比如,有的明明不讲平仄、不讲韵脚的五言或七言的作品,也被当成了旧体诗。有的是很好的散文诗,却被人当做普通的散文。有许多比最坏的散文还要糟糕的破碎短句,却被看成是一首新诗发表出来。这样的笑话不应该再任它胡闹下去了。我们要拿出比古人更详密的分类法来。

新的诗文分类法,自然要在古来各种分类法的基础上,更进一步加以提高。比如,就“诗”而论,我们要批判地吸取昭明太子的二十二目,加以取舍和提高,并且要使新的分目完全符合于我们时代的需要。再就“文”的分类来说,自从昭明太子分类之后,清代姚鼐的《古文辞类纂》又把文章分为十三类;到了近代,福建人吴曾祺的《涵芬楼今古文钞》又把十三类细分为二百十三目。对于他们的分类和分目原则,我们也要加以批判、吸收。

有人说,我们曾经把文学作品分别为诗、赋、词、曲、骈文、散文、小说、戏剧等几大门类,这就够了,何必自找麻烦,搞什么详细的分类分目呢?这种说法不值得赞同。我们不主张过于烦琐的不切实际的分类分目的方法,但是也不能满足于几大门类的粗糙分法,而要提倡一种新的切合实际需要的比较完备的分类法。

这种新的分类法,不必用开会表决的办法来确定,也不可能一下子就达到完善的地步,它只能逐渐形成。因此,文选或诗选的编者无妨自己提出一种分类法。尽管彼此各有不同,慢慢地就会有一种公认为正确的分类法产生出来。

木下 国夫・藤井義則 校正

燕山夜話 第3集7話(通算66話) 「选 诗 和 选 文」