菜羹食べても羊肉は食わない

菜羹食べても羊肉は食わないと申しますが、一体どういう意味でしょうか。題名を見て、これは何のことかと訝ったことでしょう。出典はごくありふれた資料からですが、啓発されるところが多かったので、再度引っ張りだしてきて、これに新しい解釈を加えようとおもう。

この問題は、文章を書くことから出てきた。ある学校の国語の先生が、「模範文」を数篇 生徒に熟読させ、それを作文の公式として、概要を暗記させると八股文のように応用がきくので、学生の試験合格の助けになり、甚だしくは高得点獲得にも役立つというのだ。ただ、このアイデア、方法に規制を掛けずに放任すると、国語教育に悪影響を及ぼす恐れがあるので、嘗て私は教師達とこの問題について話し合った。そのとき、論点を証明するのに引用したのが、宋代の陸放翁の随筆である。

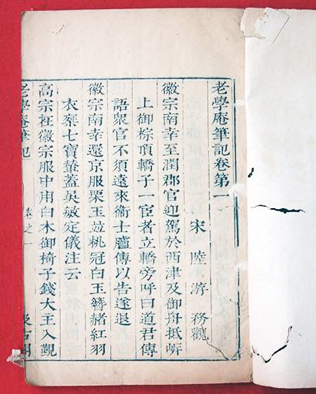

陸放翁は『老学庵筆記』でこう述べている。「囯、初め文選を尚ぶ。當時文人は專ら此の書を意(おも)う。故に草は必ず王孫を稱し、梅は必ず驛使を稱し、月は必ず望舒を稱し、山水は必ず清暉を稱す。慶暦に至りて後、其の陳腐を悪(きら)い,諸作者、始めて之を一洗す。方に其の盛なる時、士子至に之の語を為し曰く、文選爛して、秀才半なり。建炎以來、蘇氏の文章を尚び、學者翕然と之に從い、而して蜀士尤も盛なり。亦語有り曰く⁚ 蘇文熟して、羊肉を吃い、蘇文 生にして、菜羹を吃う。」[「国は始めの頃文選を尊重した。当時の文人はもっぱらこの書を習おうとした。それ故に、草書といえば王澤、孫過庭を云い、梅といえば駅使と云い、月と云えば望舒、山水と云えば清暉」と云った。北宋の慶暦になって、陳腐さを嫌い、作者はこの風習を一掃した。その風潮が最も盛んであったころ、諸士がこれを評してこのように言った。「文選熟して、秀才の域の半ばに達する。建炎以来、人々は蘇東坡の文章を習い、学者は一様に之に従った。中でも蜀の国の文士にその気風が最も強かった。」これを称してまたこのような言葉がある「蘇文の模倣は、書き手がそれに熟しておれば、美味な羊肉であるが、下手による蘇の模倣文は、羊の半生で食えたものではなく、まだ半煮えの野菜羹を食べた方がましである。」]

このような状況は、宋代のみに限らず、歴代あったことだ。時代により流行する文体がことなるので、全てが、北宋が『昭明文選』を重んじ、南宋が蘇老泉父子を重んじたようにはっきりと現れなくとも、各時代にそれぞれマッチした文章の風格が存在したのは確かだ。各時代にその時代の文体、いわゆる「時文」に長けた人が出て、大いに受けた。反対に、「時文」を嫌った多くが、冷や飯をくらった。

だからと言って、「時文」は全て悪いという結論を出すのは早計で、単純に論断しても、問題解決にはならない。時代の文章風格はそれぞれの時代にそって自然に形成される。問題は、己の生きている時代の特徴とこれより派生する文章の風格がどうであるかを認識することだ。「時文」が悪いわけではなく、悪いのは「時文」を八股文的に公式化することにある。陸放翁がのべているように、『文選』や蘇文は優れた文章であるが、宋代の文人たちがその文章を公式化、いわゆる八股文化したことが問題なのである。

いかに優れた文章も、それが一旦八股文化されると、たちまち生気を失い硬直化するものである。すこしでも創造性があれば、誰も八股の中で飼い殺されようとは思わない。明代の徐文長がちょうどいい例である。彼は八歳から科挙試験の回答に用いられる、「程文」、所謂公式化した文章を習い始めた。後に山陰の知県となった劉昺の知遇を得るに至り、かれから古書を広く読むことを勧められ、程文の暗誦を止めさせられた。その後徐は、新しい文章気風の創出に意を用い、程文公式の束縛から逃れることが出来た。歴史上では徐文長のような人はまだ多くある。これと反対に、公式化された文章を生活手段として噛りとおしたグループもある。特に清代に行われた科挙制度は、八股文で士を集めようとしたから、人々の創造性を束縛し、時代の流れに便乗する気風をかもしだし、うそ八百をでっちあげ、笑い話にもなった。

こんな笑い話が残っている。ある男が、死を悼む祭文を何編か暗記して、それが完璧に書けるまでになった。試験の日がやってきて、題目を見たら、なんと反対の誕生祝寿ではないか。それでも、ひるむことなく暗記した祭文をそのまま書き写し、終わりの部分を祝寿に書きなおした。いわゆる、木に竹を接いだような文章をつくりあげた。笑い話はまだあって、暗記が不十分な人が、カンニング用の袷帯 、「夾帯」をあわててつくった。いざそれを活用する段になり、「昔賢」の二字を草書体で書いたのを忘れて、「廿一日上天」と読み楷書でそう書いた。試験官はその男の顔を見てふとからかいたくなり、「汝既に廿一日に天に上らんと欲す、本院また敢えて汝を留めず」、と答案採点に書き込んだ。これは、過ぎ去った封建時代の笑い話であるが、現在の我々にとってもよい戒めである。

結論として文章を絶対に八股的に公式化してはならない。不幸にしてそのようなことが出来したら、それが新形式であれ、旧形式であれ、それに習熟していれば、羊肉を食うてもよく、それに対して生煮えであれば野菜羹を食うよりほかない、覚悟をもった人はきっと羊肉を食べようとはせず、野菜羹を食べようとするだろう。

【語句解釈】

不愿吃羊肉而寧願吃菜羹──直訳:野菜羹を食うても、羊肉は食わん。文意:蘇文に熟達することが、 羊肉が食える栄達の道であるが、それは、我を棄て世間におもねることになる。吾が道をゆき野菜羹─貧夫で我慢しよう。羊肉の生煮えは醒く、食えない。熱が通ると美味い。文章を、羊肉に引っかけている。

草必稱王孫,梅必稱驛使――草書と云えば、王義之・孫過庭。梅と云えば、駅使。駅使:陸凱が范曄に江南から駅使に托して梅一輪を贈った、風流をいう。それに添えた詩:折花逢驛使,寄與隴頭人,江南無所有,聊寄一枝春。

月必稱望舒,山水必稱清暉――月といえば望舒、山水と云えば清暉。望舒:月の車両を動かす神。清暉:日月の輝き。

文选烂、秀才半──文選に習熟すれば、秀才(科挙受験生)の域、そのなかばに到達したようなものだ。

訳・北 基行

【 掲載当時の時代考証と秘められたメッセージ 】

「不吃羊肉吃菜羹」ひとそえ

大河というほどの河川に乏しい国の大河ドラマ、今年は源氏物語とその作者の世界が舞台である。主人公の父、藤原為時が漢学に通じていたこともあり、越前国守に任じられた。交易を求めて若狭に来ていた宋人との現代中国語による交流シーンが増えた。その一つ、宋人主催の宴で羊料理が供された時、紫式部は初めてのことに驚きつつも、「好喫」と発して座を和ませていた。

三国志魏書・東夷伝倭人条の一節「種禾稻紵麻蠶桑 緝績出細紵縑緜 其地無牛馬虎豹羊鵲」に拠り、農作養蚕は行われていたが、その地には牛・馬・虎・豹、そして羊がいないとされてきたようだ。

・・・財、貨、賭、買……。義、美、善、養……。貝のつく漢字と羊のつく漢字から、中国人の深層が垣間見える。多神教的で有形の財貨を好んだ殷人の貝の文化。一神教的で無形の主義を重んじた周人の羊の文化。「ホンネ」と「タテマエ」を巧みに使い分ける中国人の祖型は、三千年前の殷周革命にあった。・・・干支一巡前の『貝と羊の中国人』(新潮選書・解説文より)。物事を大掴みするのを得意技とする加藤徹氏の大胆な説であったが、羊が「タテマエ」の象徴であるかどうか?羊羹を食べながら改めて考えてみよう。

文・井上邦久

「不吃羊肉吃菜羹」 原文

为什么不愿吃羊肉而宁愿吃菜羹呢?说这样的话到底是什么意思呢?我估计到大家看见这个题目会感觉诧异。其实,这本来是很普通的典故,我觉得它很有启发性,所以又想把它拿来重新做一番解释。

问题是由于写文章引起的。有一些学校的语文教师,总以为教学生熟读几篇“范文”,记住一套做文章的公式,背诵几大段到处都可以搬用的八股文字,似乎就能够帮助学生在考试中过关,甚至于可以骗取较高的分数。这种想法和做法,如果任其自流而不加以制止,就将给我们的语文教学带来很坏的影响。我曾经为了这个问题同几位教师进行了讨论,在讨论中我引述了宋代大作家陆放翁的笔记,来证明我的论点。

陆放翁在《老学庵笔记》中说:“国初尚文选,当时文人专意此书。故草必称王孙,梅必称驿使,月必称望舒,山水必称清晖。至庆历后,恶其陈腐,诸作者始一洗之。方其盛时,士子至为之语曰:文选烂,秀才半。建炎以来,尚苏氏文章,学者翕然从之,而蜀士尤盛。亦有语曰:苏文熟,吃羊肉;苏文生,吃菜羹。”

这种情况,事实上决不只是宋代才有,而是历代都有。每个时代有每个时代流行的文章风格,即便并非都象北宋推崇《昭明文选》、南宋推崇苏老泉父子的文章那样的受人重视,但也有各个时代自己的特殊文风,这是不容否认的。因此,历代几乎都有一些人擅长于“时文”,这种人在当时往往很吃得开。另外有许多人,因为不喜欢“时文”,就往往很吃不开。

当然,我们不能因此就得出结论说:凡是“时文”都是不好的。如果做这样简单的推断,又能解决什么问题呢?一个时代的文风是自然形成的,也是必然要出现的。问题是要看人们怎样认识和掌握自己所处的时代特征和由此产生的文风。因此,“时文”并没有什么不好。不好的是把“时文”当成了八股公式。正如陆放翁提到的《文选》和苏文,本来都是好文章,毛病只在于宋代的文人士大夫把它们当成了八股公式,这就不好了。

无论什么文章,一旦变成八股,就僵化了。稍有创造性的人,决不会愿意在八股中讨生活。明代的徐文长就是一个例子。他从八岁开始学公式化的“程文”,后来遇到山阴知县刘昺,劝他多读古书,不要烂记程文,他就决心独创新的文风,不受时文程式的束缚。历来象徐文长这样的人还有许多。与此相反,历来也有一班人以公式化的文章为维持生活的手段,特别是清代实行科举制度,以八股文取士,结果就束缚了人们的创造性,甚至使人投机取巧,弄虚做假,以致笑话百出。

曾经发生过这样的笑话:有人背诵了几篇祭文,背得烂熟。到了考试的时候,题目是祝寿的。他居然生搬硬套地把祭文抄上去,弄得牛头不对马嘴。还有的人什么也没有背熟,临时乱抄“夹带”,竟至于把草书的“昔贤”二字误抄为“廿一日上天”五字。考官见他可笑,在试卷上批道:“汝既欲廿一日上天,本院亦不敢留汝。”这一类笑话虽然发生在死去了的封建时代,但是,现在的人也未尝不可以引为鉴戒啊!

总而言之,文章切忌八股公式化,假若不幸而出现了八股,不管它是新的还是旧的,即便对它熟可以吃羊肉、对它生只能吃菜羹的话,有觉悟的人也一定不愿吃羊肉,而宁愿吃菜羹。

木下 国夫・藤井義則 校正

燕山夜話 第2集27話(通算57話)「不吃羊肉吃菜羹」